業務効率化は、企業が持続的な成長を遂げるうえで欠かせない取り組みです。

しかし、具体的にどのような方法で業務効率化を進めれば良いのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。本記事では、業務効率化を成功させるための具体的な方法をご紹介します。

業務効率化を行う際のポイント

業務効率化を行う際には、下記のポイントに注意をして進めましょう。

- 現状把握を行う

- 環境づくりを行う

- 適した解決策やツールを選定する

現状把握を行う

業務効率化をスムーズに進めるためには、現状を正しく理解することが最重要です。どこに問題があるかを理解せずに業務効率化を進めても、かえって現場に負荷をかけることになってしまいます。

まずは、現在の業務内容や作業時間、工程を洗い出すことから始めましょう。チームや部署が分かれている場合には、担当者や人数なども細かくまとめます。チーム全体や一人ひとりの現状を正しく把握できれば、効率化を図るべき点も自然と見えてくるはずです。

環境づくりを行う

企業が業務効率化を進める際には、移行にあたっての環境づくりも意識することが重要です。業務効率化の手法を取り入れたからといって、その手法が現場に浸透するとは限りません。

人によっては逆に効率が落ちたり、業務が変更になったことで不満が増えたりすることも考えられます。導入する際のフィードバックやフォロー体制を整えておくなど、社員が働きやすい環境も整えるようにしましょう。

適した解決策やツールを選定する

業務効率化を図る際に、何らかのツールの導入を検討するケースもあるでしょう。取り入れるツールは、効率化の費用対効果が高いかを考慮して選ぶのがおすすめです。たとえば、単純に人気だからという理由で導入したツールが万が一使いにくかった場合、かえって業務の妨げになってしまう可能性があります。

業務効率化を目指すなら、導入するツールは機能をチェックしたり、無料期間で操作したりして、選定はしっかりと行うべきでしょう。

業務効率化に役立つアイデアや手法

業務効率化に役立つ、下記のアイデアや手法を解説します。

- 業務をなくす

- 業務を自動化する

- 業務の優先度を変える

- 業務の担当者を変える

- 業務マニュアルを作成する

- 外注(アウトソーシング)を活用する

- 時短テク・グッズを活用する

- 時間管理ツールを活用する

- タスク管理・プロジェクト管理ツールを活用する

- 社内コミュニケーションを円滑にする

- 社内データベースを整備する

業務をなくす

そもそも行わなくても支障のない業務はなくすことも選択肢にいれましょう。

なかには今までの慣習から続けていた業務もあるでしょう。「もしかしたら必要になるかもしれないから…」といった考えから作成しているレポートや、アジェンダのない会議など、当時は意味があったが今は意味がないものについては、必要性を見極めたのちに廃止をするのがおすすめです。

業務を自動化する

意味のある業務だが、単調でルーティン化されている業務があれば自動化するのもひとつの手です。

実施するタイミングや方法が決まっている事務作業については、GASやRPAツールなどを活用することで、人間が行わなくてもいい状態にできます。

▼RPAで効率化できる業務については、下記の記事を参考にしてください

業務の優先度を変える

優先度が低い業務に時間を使ってしまうと、いつまでも生産性は上がりません。

業務に取り組む際には「緊急度」と「重要度」の2軸から優先順位を決めて、優先度の高いものから着手するようにしましょう。

▼優先順位の決め方については、下記の記事を参考にしてください

業務の担当者を変える

業務の担当者を変えることも、業務効率化につながる場合があります。

担当者のスキルや経験、得意分野を考慮し、最適な人材を配置することで、業務効率が向上する可能性があります。

▼人員配置を見直す方法については、下記の記事を参考にしてください

業務マニュアルを作成する

業務マニュアルは、業務の標準化や効率化に役立つだけでなく、従業員の教育や引継ぎにも活用できます。

担当者が不在の場合でも、スムーズに業務を引継げるため、業務を中断せずに済むほか、有給休暇の消化率向上も期待できます。また、業務マニュアルの作成を通じて、業務の無駄や改善点まで細かく見えてくるため、業務に必要な情報については網羅的に作成するのがおすすめです。

外注(アウトソーシング)を活用する

自社で行うよりもコスト削減や効率化が見込める業務については、外部に委託することも検討しましょう。

人件費や設備費などを削減できるほか、専門の業者に委託することで、高いレベルのアウトプットが期待できます。また、従業員はコア業務に専念できるようになり、組織全体の生産性向上にもつながるはずです。

時短テク・グッズを活用する

日々の業務で活用できる時短テクニックや便利グッズを取り入れることで、業務効率を飛躍的に向上させることができます。

たとえば、ショートカットキーや音声入力を活用することで入力スピードを向上できるほか、デュアルディスプレイやスタンディングデスクを取り入れることで、身体への負担を減ら、作業スピードの向上が期待できます。

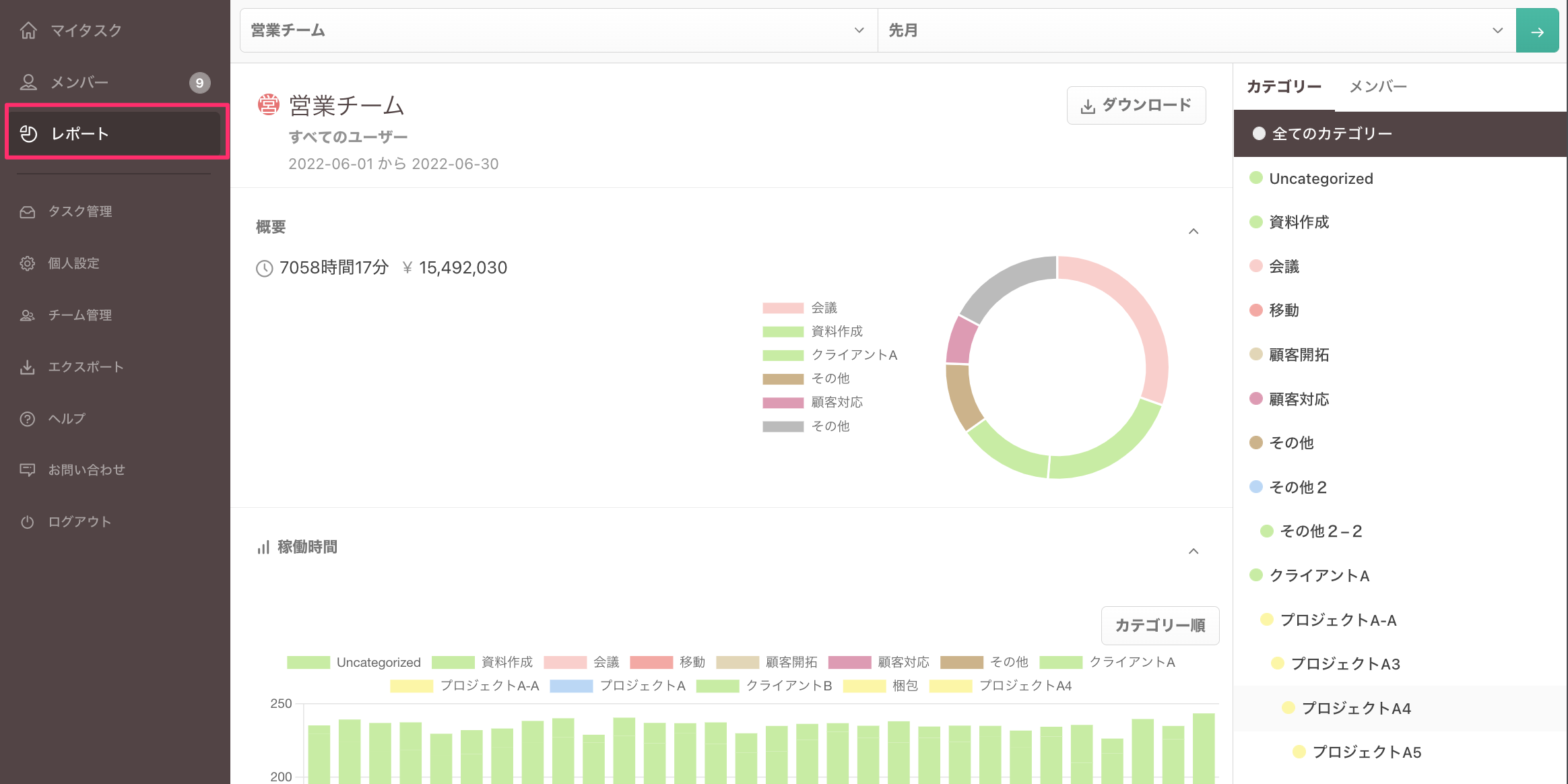

時間管理ツールを活用する

タスクごとの所要時間を可視化することで、ボトルネックの特定ができるほか、そもそもムダな時間が発生しづらくなります。

時間管理ツールTimeCrowdを利用することで、タスクの開始時と終了時にワンクリックで打刻するだけで「誰が・どの業務に・どれくらい時間をかけているのか」を計測できます。計測したデータはリアルタイムで可視化されるため、集計の手間をかけずに確認することが可能です。

▼(例)TimeCrowdのレポート画面

TimeCrowdは、大企業から中小企業まで累計5,500社の企業でご利用いただいています。少しでもご興味のある方は、下記のサービス資料から詳細な機能や料金プランをご確認ください。

工数管理ツール「TimeCrowd」の資料をダウンロードタスク管理・プロジェクト管理ツールを活用する

タスクやプロジェクトごとの進捗状況を可視化することで「いま・誰が・どのような状況なのか」を把握し、ヘルプが必要なときはすぐに声をかけることができます。

メンバーのなかには「困っていても声をかけづらい」「進捗が遅れてるけど次の定例で共有しよう」と考えている人もいます。これらひとつひとつの積み重ねが、タスクやプロジェクトを遅延させる原因となるため、可能な限りすぐに連携が取れるように、まずは状況を可視化することが重要です。

▼タスク管理におすすめのツールについては、下記の記事を参考にしてください

▼プロジェクト管理におすすめのツールについては、下記の記事を参考にしてください

社内コミュニケーションを円滑にする

社内コミュニケーションが活性化されていると、チーム内外を問わず、助け合いの雰囲気が生まれます。

メンバーひとりひとりが「自分の仕事が終わっていればいい」と考えてしまうと、組織でいることのメリットが損なわれてしまいます。日頃からコミュニケーションをとり、お互いに信頼関係やチーム意識を持つことができれば、業務がスムーズに進むきっかけとなるでしょう。

社内データベースを整備する

社内のドキュメントが点在していると、探すのに時間がかかってしまいます。また、退職や移動があった場合は、ドキュメントの居場所がわからなくなり、ナレッジやマニュアルが蓄積されない恐れもあります。

そのため、業務情報にアクセスできる社内データベースを作成するのがおすすめです。データベースの作成には、Googleドライブなどのクラウドストレージを活用するほか、専用の情報共有ツールを導入する方法もあります。

▼情報共有ツールについては、下記の記事を参考にしてください

業務効率化に役立つ考え方・思考法

下記のような考え方や思考法を取り入れることで、業務効率化を円滑に進めることができます。

- 3M(ムリ・ムダ・ムラ)

- 改善の8原則

- PDCAサイクル

- KPT

- 5W2H

- ECRS(イクルス)

- ロジックツリー

3M(ムリ・ムダ・ムラ)

業務効率化を進める際には、ボトルネックとなる「3M(ムリ・ムダ・ムラ)」を特定し、改善することが重要です。

それぞれの意味は以下の通りです。

- ムリ:従業員の能力やリソースを超える過剰な業務負荷がかかっている状況のこと

- ムダ:業務プロセスにおいて価値を生み出さない行為や資源の浪費のこと

- ムラ:業務の品質や進捗にばらつきがある状態のこと

3Mの概念は、業務プロセスにおける非効率性や問題点を可視化する際に活用できます。

▼3M(ムリ・ムダ・ムラ)の意味や原因、削減方法については、下記の記事を参考にしてください

改善の8原則

業務改善を効果的に進めるには、基本的な指針が必要になります。「改善の8原則」という考え方では、以下のヒントをもとに業務効率化に取り組むことが推奨されています。

- 標準化

- 廃止

- 削減

- 容易化

- 計画化

- 同期化

- 分散

- 機械化

ボトルネックを特定したあと、具体的な対策を検討する際に参考にできます。

PDCAサイクル

PDCAサイクルの考え方は、計画から改善までの作業工程をサイクルによってルーティン化し、業務効率化につなげることができます。

- Plan(計画):目標を設定し解決策を考え、計画する

- Do(実行):Planで決めた計画を実行する

- Check(評価):当初に決めた計画と実行を比較し、分析する

- Action(改善):改善策をたてて、解決方法を実行する

上記の流れに沿って細かい改善を繰り返し行います。マーケティング活動や製品の機能追加などを行うときはとくに有効な手法です。

KPT

KPTは振り返りで用いられる手法で、以下のようなポイントで活用します。

- Keep:良かった点・今後も引き続き行うこと

- Problem:悪かった点・今後行わないこと

- Try:次に挑戦すること

それぞれを付箋に書き出し、ノートやホワイトボードにまとめて各要素を可視化します。客観的にいい面・悪い面を可視化し、日報などで業務の振り返りとして活用している企業も多いです。

KPTを日報に取り入れることで、業務の改善を促し、業務効率化につなげることができます。

5W2H

業務の改善には、「5W2H」という手法も役立ちます。

- Who(だれが)

- What(何を)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- Why(なぜ)

- How(どのように)

- How much(いくらで)

上記の点を意識しながらタスクを整理していくことで、不必要な業務に時間をかけてしまうリスクを避けることが可能です。

ECRS(イクルス)

ECRSでは、以下の順番でさまざまな観点から、業務改善について検討していきます。

- Eliminate(エリミネート):不要なものや業務、ルールを削除できないか

- Combine(コンバイン):バラバラになっている業務をまとめられないか

- Rearrange(リアレンジ):業務の再整理や作業の順番の入れ替えができないか

- Simplify(シンプリファイ):作業を単純化できないか

上記を順番に整理し、改革を行っていくことで、無駄な業務や工程をなくして効率化を測ることができます。

ロジックツリー

ロジックツリーは、問題の原因を分析するのに有効な手法です。手法としては、1つのキーワードから派生するワードを書き出していきます。たとえば、「作業が溜まる」というように、問題となっているキーワードを書き出します。

次に「仕事が多い」「人手が足りない」など元のキーワードの原因を書き足しましょう。さらに書き足したキーワードの原因を書き足していきます。

そうすると、あやふやになっていた問題の原因が明確になり、改善点が見えるようになるのです。問題はわかっているのに原因がわからない…」という場合はロジックツリーで改善点を見つけ出し、業務効率化の糸口を見つけてみてはいかがでしょうか。

業務効率化を進める際の注意点

業務効率化を進める際に気をつけたい、下記の注意点について解説します。

- ロードマップを策定する

- 課題を的確に捉える

- 途中で振り返りを行う

ロードマップを策定する

業務効率化を社内全体で進める際は、比較的大型のプロジェクトになるため、ロードマップを策定することが重要になります。

ロードマップでは、プロジェクトの目標を定めて、そこまでの道のりを時系列で視覚的に表します。関係者間で方向性を共有できるため、プロジェクトの全体像に対する認識の齟齬を防ぐことができます。

▼ロードマップの目的や作成方法については、下記の記事を参考にしてください

課題を的確に捉える

業務効率化を進める際には、課題を的確に捉えることが重要です。課題を見誤ってしまうと、的外れな解決策となり、業務は効率化されません。

そもそも「課題」とは、目標を達成するために解決しなければならない事柄のことです。たとえムリ・ムダ・ムラのある業務でも、解決することで目標達成が見込めなければ、それは「課題」ではなく「問題」や「事象」に過ぎません。業務効率化を効果的に進めるには、課題を見誤らないようにしましょう。

途中で振り返りを行う

業務効率化を進めた後は、途中で必ず振り返りを行いましょう。

「想定通りに解決策を実行できたか」「実施した結果はどうだったか」「残る課題は何か」といった点を整理できれば、次に活かすことができます。

▼プロジェクトの振り返りについては、下記の記事を参考にしてください

さまざまなアイデアを取り入れて、業務効率化を推進しよう

業務効率化のアイデアや手法は、本記事で紹介したようにさまざまあります。簡単に取り入れられるものもあれば、なかには浸透させるまでに時間がかかるものもあるでしょう。いずれにしても、業務効率化を図る際はこれまでと作業方法や工程が変わることになるため、社員のフォローを忘れずに行うことが重要です。

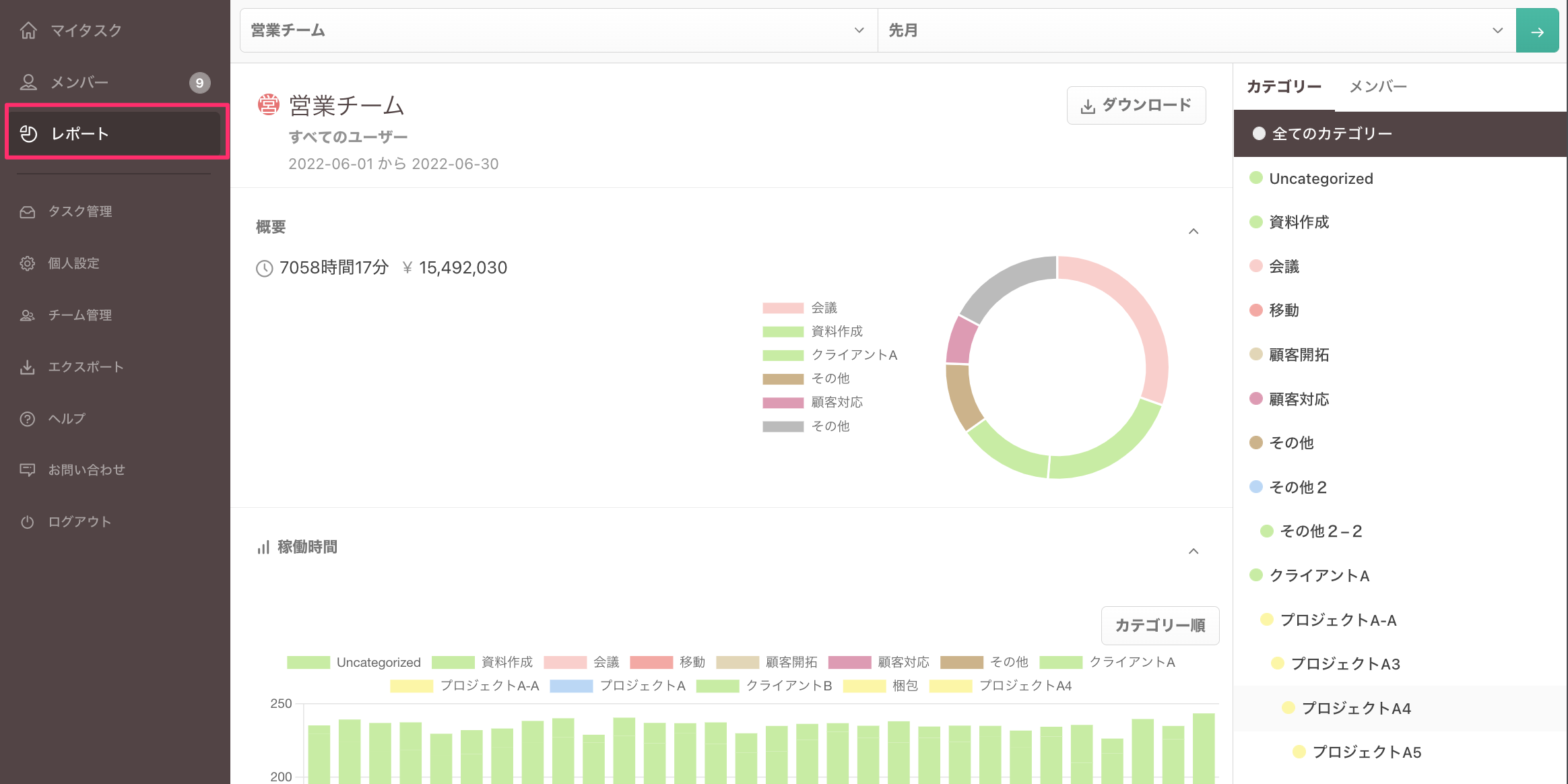

また、業務効率化に取り組む際には、まずは現状を正しく把握する必要があります。時間管理ツールTimeCrowdを取り入れることで、作業時間を簡単に可視化できるほか、新たなボトルネックの発生を防ぐことにもつながります。

▼(例)TimeCrowdのレポート画面

TimeCrowdはタスクの開始時と終了時にワンクリックで打刻をするだけで、簡単に時間管理を行えるツールです。GoogleカレンダーやOutlookカレンダーと連携することで打刻を自動化できるため、従業員にかける負担を最小限に抑えたうえで、組織内の業務状況を可視化することができます。

現状把握にはもちろん、業務効率化を行ううえでの効果検証にも活用できます。少しでもご興味のある方は、下記のサービス資料から詳細な機能や料金プランをご確認ください。

工数管理ツール「TimeCrowd」の資料をダウンロード