委託先の時間管理はどうしていますか?業務委託は契約内容が厳密に決められており、雇用契約と判断されるような管理をすると、ペナルティが科せられることも。

そこで、管理ツールを委託先と共有して使うことをおすすめします。なぜツールの活用が向いているのか、業務委託の仕組みと注意点から解説していきます。

業務委託とは?

業務委託契約には、すでに業務委託をしている方も見落としがちな雇用契約との違いがあります。

正しく認識していないと罰則があるため、まずは業務委託について詳しく解説します。少し複雑ですが、しっかり区別して覚えておきましょう。

業務委託のメンバーが「どの業務に・どれくらい時間をかけているのか」を確認するには、TimeCrowdの活用がおすすめです。あらかじめ時間単価を設定すれば、稼働時間から人件費を算出することもできます。

>>【無料ダウンロード】TimeCrowdのサービス資料はこちらから

業務委託は大きく分けて2種類

業務委託は実務上使われている言葉で、法律用語ではありません。

民法では業務委託の概念を「企業が業務を依頼し、その業務と引き換えに報酬が発生するもの」と規定していますが、この中には「雇用」の概念も含まれます。

よって現実的に実務上で使用されている業務委託とは、「請負」「委任(準委任)」などを総称した概念と言えます。

請負と委任(準委任)の違い

業務委託のうち「請負」とは、成果物を完成させることで報酬を受け取る契約形態のこと。例えば、ライターが取材と原稿作成を請け負って納品する場合や、印刷会社がパンフレットの印刷を請け負って納品する場合などが「請負」に当たります。

期限内に成果物を納品してはじめて報酬が発生するため、受託する側は成果物に対する責任を負うことになります。

一方、「委任(準委任)」とは、業務の遂行に対して報酬を受ける契約形態です。契約期間中、業務全般に対して報酬が発生し、原則として成果物の完成責任を負いません。この点が請負との大きな違いです。

また「準委任」は業務内容に法律を伴わない場合を指します。委任は弁護士や司法書士などの士業に業務委託する場合、それ以外の法律行為を伴わない場合を「準委任」と区別しています。

労働契約との違い

労働契約とは、契約を交わす二者をA・Bとした場合に、Aが「Bのために労働に従事すること」を約束する契約です。ほとんどの場合、Aが労働者、Bが企業となり、雇用するBは労働者Aに指揮命令できるようになります。一般的な企業と会社員の関係が、労働契約の典型的な例です。

ただし、労働契約をすると企業は、労働者に対する以下のような責任も生じます。

- 最低賃金以上の賃金を支払わなければならない

- 健康保険や厚生年金など、保険料の一部を負担する

- 残業手当や有給休暇の付与、健康診断の実施など各種手当が必要

- 不当な理由による解雇はできない

業務委託では指揮命令ができない代わりに、委託先の保護責任も発生しないところが大きな違いとなります。

業務委託の注意点

業務委託と呼称していても、雇用者・労働者の関係性であると判断されるケースもあり、その場合労働契約として相手を保護する義務が生じます。リスクを避けるためにも、ポイントをよく把握しておきましょう。

業務委託が労働契約と判断されやすいケース

業務委託のつもりが実質的に労働契約と認定されてしまうのはどのような場合でしょうか。以下のようなケースでは労働契約とみなされる可能性が高くなるので注意してください。

- 専門性が低く、単純な肉体労働などをさせている

- 受託者が指示や命令を拒否できない

- 労働や拘束時間に対して報酬が支払われている

- 勤務場所や勤務時間が決められている(常駐の委託は例外)

- 報酬額が同様の業務を行っている従業員と同程度

- 受託者が福利厚生を受けている

- 業務に使用する道具や機械などを企業側が用意している

業務委託が労働契約と認定されてしまったら…

契約上は業務委託だったとしても、実態で上記のような労働状況であれば、労働契約と認定されます。その場合企業は、業務委託と労働契約の「差」を補償することを求められます。補償内容の例は、以下の通りです。

- 過去に遡って社会保険などへ加入し保険料を支払う

- 最低賃金を下回っていれば、差額賃金を支払う

- 未払いの残業代を支払う

- 有給休暇を与えなければならない など

保険料や賃金の差額を“過去に遡って”支払わなければならないため、契約期間によっては補償額が多額になることも。また、行政指導や勧告などの処分対象になることもあるので、信用や企業ブランドが落ちてしまうことにもなりかねません。下手をすると企業としても危機にさらされるため、業務委託の契約の際は注意してください。

業務委託が正しく成立するためのおすすめツール

業務委託をするには、労働契約との違いをしっかり理解し、契約の範囲を超えないように依頼することが大切です。

指示命令ができないとはいえ、受託者の進捗状況が把握できなければプロジェクトの進行にも支障がでます。そこでおすすめのツールを紹介します。

TimeCrowdで委託先の状況を把握

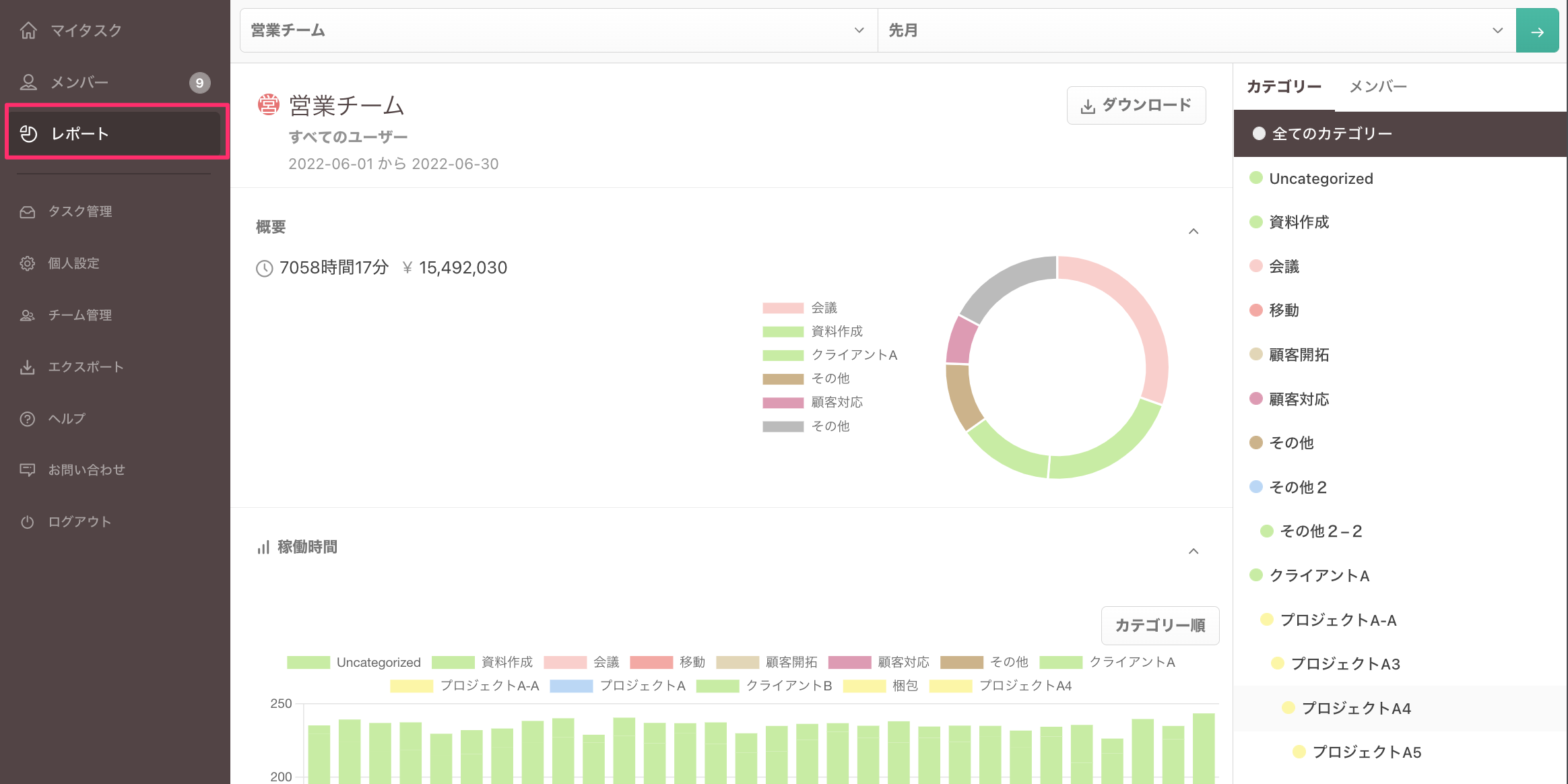

TimeCrowdは「誰が・どの業務に・どれくらい時間をかけているのか」を可視化できる、工数管理ツールです。

メンバーはタスクの開始時と終了時にワンクリックで打刻をするだけで、業務時間を記録することができます。また、Google カレンダーやOutlook カレンダーと連携をすることで、スケジュールをもとに自動で打刻することも可能です。

また、打刻されたデータはレポート画面から確認することができます。管理者はデータを集計する必要がないため、運用負担をかけずにメンバーの業務状況を把握できます。

▼TimeCrowdのレポート画面

TimeCrowd導入のメリット

委託先にTimeCrowdを導入してもらえば、依頼している工程のうち「どの業務に・どれくらい時間をかけているのか」をリアルタイムで確認することができます。

委託先の作業状況・進捗状況がわかれば、作業時間をもとにタスクの完了スケジュールを組みやすくなります。また、依頼金額に対して作業量が見合っているのかを確認することも可能です。

作業時間をデータとして蓄積できるため、プロジェクトの振り返りにも活用できます。「どの業務に時間(人件費)がかかっているのか」がわかれば、業務効率化や収支改善に役立てることができます。

TimeCrowdを導入をすることで、時間の使い方が可視化されて、依頼主と委託先の双方にとって時間管理の向上を図ることができるでしょう。

TimeCrowdはタイムチャージにも便利

TimeCrowdはタイムチャージ形式の委託業務でも活用することができます。

そもそもタイムチャージとは、作業時間によって報酬が発生する料金形態のことです。たとえば弁護士・エンジニア・コンサルタントなどの業務では、時間単位での発注(タイムチャージ)を行っている場合が多いでしょう。

タイムチャージ形式の業務では、適切な請求を行うために業務時間の計測が欠かせません。

しかし、時間計測に時間や手間がかかってしまえば本末転倒になります。そのため、TimeCrowdのような打刻負担のかからない工数管理ツールを活用するのがおすすめです。

下記のように時間単価を設定することで、自動で人件費(=請求金額)を算出することもできます。

▼実際にTimeCrowdを活用して、請求金額を算出している企業様もいらっしゃいます。累計4,000社以上の企業様に導入いただ実績があるため、安心してご利用いただけます。

業務委託の時間管理はTimeCrowdを共有しよう

業務委託では、委託先との時間管理にTimeCrowdを活用することで「どの業務に・どれくらい時間をかけてのか」を可視化することができます。

業務委託のつもりが労働契約とみなされ、大きな損失となるリスクを避けるためにも、労働契約との違いを明確に理解して時間管理ツールを使用することをおすすめします。

TimeCrowdは、最初の2週間は無料でお試しいただけます。まずは社内で簡易的に導入をして、操作性や利便性を実感してみてください。

TimeCrowdの無料トライアルに申し込む詳細な機能や料金プランについて少しでもご興味のある方は、下記のサービス資料よりご確認ください。

工数管理ツール「TimeCrowd」の資料をダウンロード