定型作業に時間がかかりすぎていたり、ミスが多く発生している場合には、業務自動化によって解消するという方法があります。業務自動化には、マクロ・AI・RPAといったIT技術を活用します。自動化するべき業務とそれに適したツールを選定したうえで、エラーが起きないようにテストを繰り返しながら取り入れることが重要です。

この記事では、業務自動化のメリットや活用するべきツール、自動化の手順、注意点などについて解説します。自動化する業務の選定や効果測定に活用できるツールもご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

目次

業務自動化とは

業務自動化とは、ある特定の業務をITツールを用いて自動化することです。これまで人が行ってきた作業を、ITツールを使って自動化することで、省人化やコスト削減といった効果が期待できます。また、自動化することで基本的なミスがなくなるほか、差し戻しや修正といった手間を省くことができます。

業務自動化は、マクロ・RPA・AIといったIT技術が活用されるケースが多いです。ただし、このような技術の自動化は定型作業には適していますが、クリエイティビティが求められる現場やイレギュラー対応が多い現場には適さない場合もあるため、自動化に適した業務とその業務にあったツールを選定するのが重要です。

業務自動化が注目される理由

業務自動化は、労働人口の減少や働き方改革への対応策として注目されています。現在の労働に関する問題と業務自動化の関係性について解説します。

労働人口の減少

業務自動化が注目される理由のひとつが、労働人口の減少です。

パーソル研究所の調査によれば、2023年時点の労働力不足は189万人と推測されています。また、2035年時点には384万人にまで人手不足が拡大すると予測されます。

企業は人手不足の状況のなかでも、市場のグローバル化や競争環境の激化などを見据えたうえで、競争力を高めていく必要があります。労働人口の減少に備えて少ないリソースでも業務を行えるように、今のうちからITツールを活用して業務の自動化を行うことが求められています。

働き方改革

働き方改革への対応策としても業務自動化は注目を集めています。

昨今では多様性を意識した流れとして、フレックス勤務や時短勤務といった、柔軟な働き方が求められるようになりました。また、労働時間の短縮や残業時間の削減も働き方改革の一環として進められています。実際に2019年4月から働き方改革関連法案が順次施行され、各企業には対応が求められています。

現在の業務運営に支障をきたさず、このような労働環境の整備を進めるには、業務を効率化してムダを省いたり作業時間を短縮させたりする必要があります。そのためにも、ITツールによる業務の自動化はもはや欠かせない取り組みであると言えるでしょう。

業務自動化のメリット

業務自動化によって期待できる、下記のメリットについて解説します。

- 業務を効率化できる

- 属人化の解消につながる

- コスト削減につながる

- 従業員の満足度向上につながる

- 人手不足を解消できる

業務を効率化できる

業務を自動化することで、業務を効率化できるというメリットがあります。

「一定のスピードで業務を行える」「基本的なミスがないので手戻りや修正が不要」といった点がメリットです。業務の効率化によって作業時間が短縮され、コスト削減につながるという側面もあります。

▼業務効率化のメリットや具体的な方法については、下記の記事も参考にしてください

属人化の解消につながる

業務の自動化によって、属人化の解消が期待できます。多くの現場では、担当者が限られていたり作業の手順が不透明な業務は、限られた人しか対応ができないといった課題があるでしょう。

業務が属人化すると、担当者の不在や退職があった場合に他のメンバーが代行できなかったり、業務量が増えた時にはキャパシティオーバーに陥ってしまうなど、さまざまなデメリットがあります。業務を自動化することで、このような属人化を解消し、滞りなく業務を遂行できる職場環境を構築することができるでしょう。

▼業務属人化の原因やリスクについては、下記の記事も参考にしてください

コスト削減につながる

これまで人の手で行っていた業務を自動化するため、作業時間が短縮される点もメリットです。

作業時間の短縮により残業時間を減らせるため、人件費や光熱費などのコストを削減できます。業務を外注している場合は、外注費も削減できるでしょう。

従業員の満足度向上につながる

業務自動化は、従業員の満足度向上にもつながります。

定型作業が多かったり、そのための残業時間が多く発生していると、従業員満足度も下がる原因となります。業務自動化を推進することで「本来の業務に注力できるようになる」「残業時間が削減される」などの効果が期待できるため、従業員のモチベーション向上につながります。

人手不足を解消できる

業務を自動化することで、これまでその業務を担当していた人材を他の業務にあてることができます。従業員のスキルや経験を再度把握し、適した業務に就かせることが可能です。人材配置を最適化することで、人手不足の解消にもつながるでしょう。

▼人材配置を最適化する方法については、下記の記事も参考にしてください

業務自動化の方法

業務自動化に活用できる、下記の技術について解説します。

- Excelのマクロ

- RPAツール

- AIツール

Excelのマクロ

マクロとは、パソコン上の動作を記憶して自動化する技術です。

一般的なマクロ機能には、Excelのマクロがあります。ExcelはMicrosoft365をインストールしているパソコンであれば無料で使えるため、比較的導入しやすいという点がメリットです。Excelのマクロ機能を利用すれば、入力・集計・転記・書類作成などが自動化できます。また、Word・Access・Outlook等と連携できるため、それらのツールを用いた業務の自動化も可能です。

RPAツール

RPAは「Robotic Process Automation」の略で、ソフトウェアロボットにPC上の動作を覚えさせて自動化します。

WordやExcelだけでなく、異なるアプリケーションや自社のシステムなどを横断できるため、さまざまな定型作業に向いており、自動化できる範囲が広い点がメリットです。RPAツールを選ぶ際には、機能や費用を比較したうえで自社に合うツールを検討しましょう。

AIツール

AIを搭載した自動化ツールでは、判断が必要な作業も一部自動化できる特徴があります。

AIツールには、音声認識・画像認識・文章の要約などができるツールがあります。AIによる議事録作成や、チャットボットによる顧客対応などが可能です。また、売上データなどの予測や分析といった、従来までは人間が行っていた業務も自動化できる場合があります。

業務自動化の手順

業務自動化を進めるための、下記の手順について解説します。

- 業務の棚卸しを行い、自動化する業務を決める

- 自動化の方法や導入するツールを決める

- テストを行う

- 本格的に導入する

- 改善を繰り返す

1.業務の棚卸しを行い、自動化する業務を決める

まずは「現状どのような業務を行っているのか」棚卸しを行います。業務内容や業務フロー、業務時間などを洗い出して、定型作業かつ時間がかかりすぎている作業から優先的に自動化を進めるのがおすすめです。

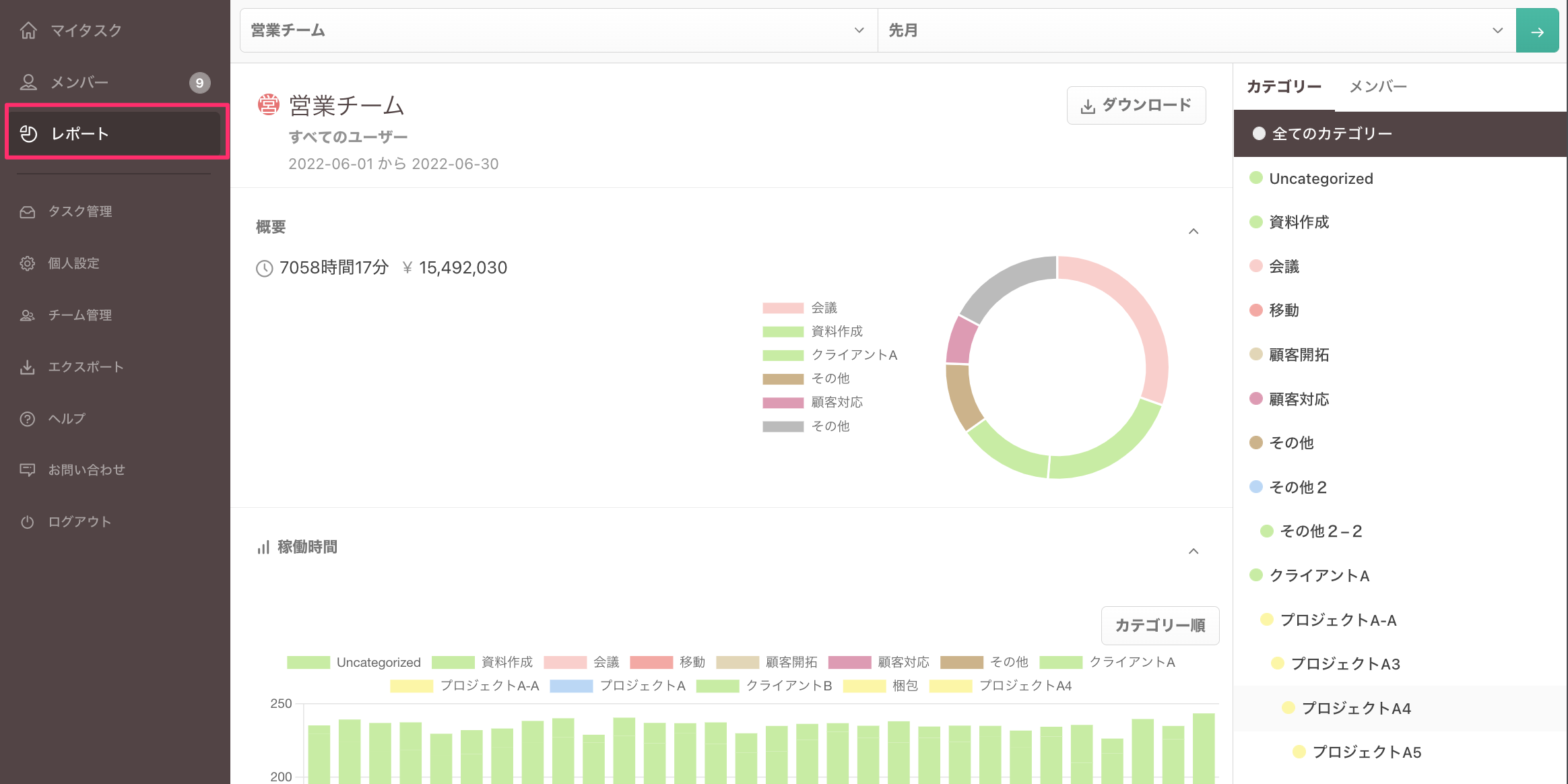

作業時間の洗い出しには、時間管理ツールTimeCrowdの活用がおすすめです。タスクの開始時と終了時にワンクリックで打刻をするだけで時間を記録できるため、現場にかける負担を最小限に抑えたうえで取り入れることができます。また、記録したデータは自動で集計されるため、リアルタイムで現状を確認することができます。

▼(例)TimeCrowdのレポート画面

2.自動化の方法や導入するツールを決める

自動化する業務を特定したら、自動化の方法や導入するツールを決定します。

業務を自動化するツールには、上記のようにマクロ・RPA・AIなどさまざまな選択肢があるため、業務内容に適したツールを選定することが重要です。また、同じ分野のツールでもさまざまな製品があるため、機能・費用・使い勝手などを比較したうえで検討しましょう。

3.テストを行う

ツールを選定したらすぐに導入するのではなく、テストを行って問題なく自動化できるかどうかをチェックします。エラーが生じた場合は原因を特定して対策を講じたり、別のツールを検討したりします。

また、自動化を広範囲で一気に行うと、エラーやトラブルの原因となるため、まずは限定的な業務や限られたメンバーでスモールスタートするのがおすすめです。問題なく業務を行えるフローを確立してから、徐々に適用範囲を広げていきましょう。

4.本格的に導入する

テストやスモールスタートの結果、滞りなく業務が行えそうであれば、本格的に導入します。導入したあとに問題がなければ、他の業務や業務でも自動化が可能か検討します。

5.改善を繰り返す

一度導入しても、まだ非効率な部分があったり、エラーが起きる可能性があります。導入後も放置するのではなく、ツールの稼働状況や業務全体の効率をチェックし、改善の余地がある場合には対策を講じることが重要です。

効果を測定する場合には「どれぐらい業務時間を短縮できたか」といった指標で測ることもできます。TimeCrowdを使って作業時間を計測し、自動化の前と後で作業時間を比較するのもおすすめです。

業務自動化のデメリットや注意点

業務自動化を推進する際には、下記のデメリットに気をつけましょう。

- 導入時にコストがかかる

- 不具合発生時の対応が必要になる

- 業務を理解している人材が減る

- 自動化に知見がある人材が必要になる

導入時にコストがかかる

業務自動化を行う際には、多くの場合ITツールを導入する必要があるため、ツールの利用料がかかります。オンプレミス型にする場合は自社でサーバーの構築や保守が必要となるため、さらに費用がかかります。

また、費用面だけでなく、導入のためにさまざまな手間もかかります。自動化する業務を選出したり、ツールを導入するためにフローを変更したりする必要があるため、一定の労力がかかります。その他にも教育やマニュアルの整備にも時間がかかるでしょう。

そのため、費用対効果を重視したツール選びや、スモールスタートでの効果検証を通じて少しずつ展開していくことが重要です。

不具合発生時の対応が必要になる

自動化ツールといっても、稼働中にエラーが発生する可能性もあります。

エラーが出てシステムがストップした場合には業務が停止してしまうため、迅速に復旧させるフローを整えたり、復旧できる人材を揃えておく必要があります。また、自動化ツールが不具合でストップしてもダメージが拡大しないようにマニュアルやフローを構築しておくことが求められます。

業務を理解している人材が減る

ITツールを用いて業務を自動化すると、その業務にあたる人材が減るため、業務のフローを理解している人材が減ることになります。

不具合時にアナログで対応できる人材が見つからなかったり、自動化のフローや仕様を変更したいときに対応できる人材がいなかったりと、さまざまなデメリットが考えられるため注意が必要です。

自動化に知見がある人材が必要になる

業務を自動化するには、IT技術に知見のある人材が必要です。ITリテラシーの高い人材がいないと業務自動化のプロジェクトが進まなかったり、自動化のツールを導入しても形骸化してしまう可能性があります。

会社全体のITリテラシーや、自動化に知見がある人材がいるかどうかを把握してから、自動化のプロジェクトを進めることが重要です。

作業時間を把握して、自動化する業務を選定しよう

業務自動化は、人手不足や働き方改革の対応策として活用できる手段です。自動化するべき業務と適したツールを見極めて、エラーが起きないようにテストを繰り返しながら、着実に導入していくことをおすすめします。

自動化する業務を選定するには、現状の作業時間を把握することが重要です。時間管理ツールTimeCrowdを活用することで、時間がかかりすぎている業務を特定できるため、自動化する業務の選定に役立ちます。また、自動化後の効果測定にも活用できます。累計5,500社以上の企業がTimeCrowdを導入しています。少しでもご興味のある方は、下記のサービス資料から詳細な機能や料金プランをご確認ください。

工数管理ツール「TimeCrowd」の資料をダウンロード